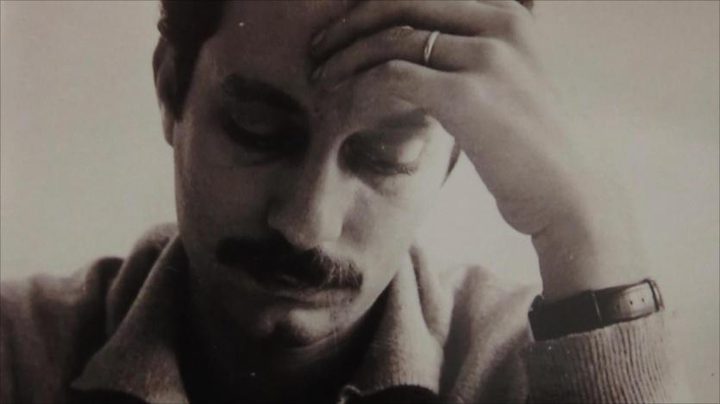

النجاح الإخباري - كتب عدنان كنفاني شقيق غسان كنفاني شهيد الوطن والقلم، بذاكرة تنزف وجعًا في الذّكرى السادسة والأربعين لاغتيا غسان:

(صباح الاغتيال، يوم السبت 8 تموز 1972 جلسنا أطول من المعتاد نحتسي فنجان قهوة على شرفة بيتنا في الحازميّة، تحدث غسان كعادته في أمور كثيرة، واستمعنا كعادتنا باهتمام لحديث ذكريات عن طفولته في فلسطين مع أخته فايزة، وقبل أن يغادرنا في الساعة الحادية عشرة إلى مكتبه أصلح القطار الكهربائي اللعبة المفضلة لابننا فايز، وكان على لميس ابنة أخته أن ترافقه لزيارة أقارب لنا في وسط بيروت، بعد دقيقتين دوى صوت انفجار هائل، تحطم على إثره زجاج النوافذ واهتز البيت بعنف، صرخت دون وعي: غسان.. ونزلت بسرعة لأجد سيارتنا الصغيرة أشلاء ممزقة، كانت لميس ملقاة على بعد أمتار من السيارة جثة هامدة، ورأيت وسط الركام ساق غسان اليمنى مبتورة وملقاة على الأرض، صرخت بفزع: غسان.. غسان.

علمت فيما بعد أنهم وجدوا اشلاءه في الوادي وعلى أغصان الأشجار، نقلوها بعيداً عني، أيقنت أنني فقدت غسان للأبد.).

بهذه الكلمات البسيطة والحزينة أرخت آني كنفاني "المرأة العظيمة بكل المقاييس" زوجة الشهيد غسان، الستارة عن رحلة زوجها، ورفقتها لرحلة مرض طويلة في بحر عمرٍ لم يتجاوز الستة والثلاثين سنة لرجلٍ ترك أضعاف ما تستوعبه تلك السنوات القليلة مشاعل مضيئة مازالت تغوص في معانيها ومعاناتها أقلام وعقول أكثر من أن تحصى، عملت بمباضعها الخبيرة كل صنوف التشريح وكتبت آلاف الصفحات دارسة ومفسرة لزخم إنتاج هذا الرجل.

ها أنا ذا أفتح الصفحات المطويات، أحاول أن أنثر ما فيها منذ الساعة السادسة والنصف من صباح يوم خميس التاسع من نيسان 1936 إطلالة غسّان الأولى على زيتون عكا.

يومها حمل رقماً على شهادة ميلاده 2755، وكان والده معتقلاً في سجن الصرفند.!

تهمته أنه خرق مع صحبه نظام منع التجول المفروض على عكا، وحرّك مع صحبه أيضاً عبر قرع الطبول من فوق مئذنة جامع الجزّار، وصيحات الله أكبر الهادرة جماهير عكا والقرى المجاورة.

ما أن أفرج عنه حتى اعتقل مرة ثانية، هذه المرّة لدفاعه المتطّرف المجّاني بصفته محامياً منذ 1926 عن المعتقلين من الثوار في يافا، ثم أفرج عنه بكفالة بشرط إثبات تواجده ثلاث مرات يومياً أمام الميجر هارنجتون الحاكم العسكري البريطاني. ولم تلبث السلطات أن اكتشفت أنه مع المحاميين أمين عقل وإبراهيم نجم قادة للثورة في يافا، أصدرت بحقّهم مذكّرات اعتقال قد تؤدي إلى أحكام بالإعدام، لكنّهم تمكّنوا ثلاثتهم من الهرب، وتمّكن والدي من السفر إلى سوريا واللجوء إلى حماية المجاهد محمد الأشمر الذي تعامل معه من قبل ومن بعد بتوريد السلاح لتأمين استمرار الثورتين، في فلسطين وفي سورية.

هكذا كان المناخ، وفي هذا الزخم درجت خطا غسّان الأولى.

وما أن أتّم عامه الثاني حتى أدخل إلى روضة الأستاذ وديع سرّي في يافا حيث أبتدأ بتعلّم اللغة الإنكليزية والفرنسية إلى جانب اللغة العربية ثم إلى مدرسة الفرير واستمر فيها حتى عام 1948.

وقد يكون في التوصيف السهل لشخصية غسان في تلك المراحل ما يمكن أن يؤسس إلى ما وصل إليه:

كان الشهيد الأديب غسّان طفل هادئ يحب أن يكون وحده في غالب الأوقات. مجتهد ويميل إلى القراءة، يحب الرسم حباً جمّاً، مهمل وغير مرتّب، ولا يهتم بملابسه وكتبه وطعامه، وإذا ذهبنا إلى البحر، وغالباً ما نفعل، فقد كان بيتنا في يافا قريباً من الشاطئ، يجلس وحده، يصنع زورقاً من ورق، يضعه في الماء ويتابع حركته باهتمام.

في تلك السنّ المبكّرة جدا، كتب والدي في مذكراته:

( قال لي غسان مرة وكان عمره سبع سنوات: ـ بابا أنا أحب الألمان أكثر من الإنكليز!

سألته لماذا ؟ قال: لأن الإنكليز يساعدون اليهود ضدّنا).

هكذا كان المناخ الذي عاش فيه غسّان وسط عائلة مثقفة ووطنية ذات وضع متميز اجتماعيا ومادياً سواء من جهة الأب أو الأم، عاش طفولة مستقّرة هادئة وعاديّة وعندما جاءت أحداث 25 نيسان 1948 يوم الهجوم الكبير على عكا، هذا اليوم الذي عاشه غسّان بكل تفاصيله، بأحداثه المأساوية التي جرت أمام عينيه، فقد كان بيت جدّي لأمي "حيث أقمنا بعد رحيلنا من يافا" ملاصقاً للمستشفى الوطني الذي كان يستقبل كل لحظة الجرحى والقتلى.

في ذلك اليوم المأساوي، صحونا صباحاً على صوت الرصاص والقذائف التي تطلق باتجاه بيوتنا بكثافة من جهة محطة القطار، خرج أخي غازي وأحمد السالم وفاروق غندور وعمي صبحي يحملون بواريدهم ويطلقون الرصاص من بيت الدرج باتجاه اليهود المهاجمين..

يقول والدي: (خرجت لأستطلع الأمر حيث رأيت بعينيّ جثة رجل عربي لم أتبين من هو ملقاة في وسط الشارع. وكان ولدي غسّان حول أقاربه يجمع أغلفة الرصاص الفارغة الساخنة، في المساء لاحظت بعض الحروق على كفيّه، ورأيت في عينيه نظرة لم أرها من قبل، ارتمى على صدري، لاحظت أنه مقبل على البكاء، فبكينا سويّاً).

في 29 نيسان 1948 خرجنا من عكا إلى لبنان، أكثر من ثماني عائلات مع أمتعة بسيطة في صندوق سيارة "كميون" متنقّلين بين صيدا والصالحية والميّة وميّة. إلى أن استقر بنا المقام، عند أقرب قرية للعودة منها إلى فلسطين كما كان يبدو الوضع العام، في قرية الغازّية أقصى جنوب لبنان وفي بيت متواضع على قمّة تلّ صغير قدمّه لنا الرجل الطيب "إبراهيم أبو بيقه".

لا أريد أن أستفيض بسرد التفاصيل المأساوية التي عشناها في تلك الفترة الصعبة، فقد أتى الكثيرون على ذكرها، وهي لا تختلف بشكل أو بآخر عن الظروف التي عانى منها الشعب الفلسطيني بكامله في تلك المرحلة، يكفي أن أقول أن مجرد القدرة على البقاء على قيد الحياة كان يعتبر إنجازاً ليس له مثيل.

بعد ما يقرب الشهرين غادرنا (الغازّية) على متن قطار مخصص لنقل الحيوانات، نقلنا مع الآلاف إلى مدينة حمص في طريقه إلى حلب حيث كان المكان هناك معدّاً لاستقبال أفواج اللاجئين، لكّن والدي أصّر على السلطات أن ننزل في حمص لنعود منها إلى دمشق، ولست أجد الآن تفسيراً لإصراره على هذا الأمر، ثم واصلنا الرحيل إلى قرية (الزبداني) القريبة من دمشق والتي كانت في الأيام الخوالي المصيف المفضّل لأسرتي لقضاء إجازات الصيف، أقمنا في بيت السيد (أبو علي الزين) في الزبداني، وفيها تعلّم أخواي غازي وغسّان صنع أكياس الورق من مخلفّات أكياس الإسمنت بعد لصقها بصمغ الأشجار المحلول بالماء لبيعها بقروش في الأسواق المجاورة، الأمر الذي ساعد إلى جانب خروجنا اليومي للتفتيش عن النباتات الصالحة للأكل في البراري والجبال، وكذلك أصناف الفواكه وأحشاء وأطراف الخراف المذبوحة المقدّمة لنا من السكّان الطيبين، كانت محور الارتكاز لاستمرارنا على قيد الحياة.

ومن الزبداني إلى دمشق، حيث أقمنا في حي الميدان بيت (إسماعيل آغا المهايني) مع أسرة عمتي التي تعد سبعة أشخاص أيضاً، وفي ذلك الوقت دخل غسّان مدرسة الكلّية العلمية الوطنية وكانت في حي سوق ساروجة وسجل مع طلاّب الصف الأول الإعدادي، ثم انتقلنا للإقامة في حي الشابكلية أحد أحياء القنوات المتفرعة عن شارع النصر في بيت شعبي صغير وقديم ملك آل الطبّاع.

في هذه الفترة بالذات بدت فيها ملامح الاستقرار النسبي للأسرة، بعد أن تمّكن والدي من العمل لفترة قصيرة كمحاسب عند أحد تجّار الخضراوات في سوق الهال ريثما سمح له بممارسة أعمال المحاماة رسمياً، وافتتح مكتباً له في إحدى غرف البيت القريب من دوائر المحاكم. واستطاعت شقيقتي الكبرى فايزة النجاح بإعجاز والحصول على الشهادة الثانوية في زمن قياسي والعمل كمدّرسة في الأرياف ممّا كان يفرض على أحدنا "وغالباً كان غسّان يرافقتها، ومن ثم توسط أحد الأقرباء لتأمين سفرها إلى الكويت للعمل كمدّرسة أيضاً وحصول أخي غازي، الذي يكبر غسّان بثلاث سنوات، "ومن المفارقات أنه استشهد بعد استشهاد غسّان بثلاث سنوات في 7/4/1975 إثر حادث مأساوي" على عمل في معمل الزجاج.. هذه الفترة حملت فوق تراكمات أحداث الماضي القريب والبعيد البذور التي شكّلت فيما بعد شخصية غسّان.

ولا بأس أن أذكر توثيقاً أنه بتاريخ 9/8/1949 كان اليوم الأول الذي يخرج فيه غسّان برفقة شقيقه غازي للعمل (عرضحالجي) كاتب استدعاءات، على آلة كاتبة مستأجرة أمام بناء العابد مجمّع المحاكم سابقاً، والعودة مساءً للعمل أيضاً مع الباقين في طّي ملازم الكتب والصحف والمجلاّت لصالح المطابع القريبة بأجور زهيدة.

واستمر الحال على هذا المنوال حتى العام 1951، وبينما كان غسّان في رحلة إلى جبل قاسيون مع رفاقه أذكر منهم محمود رمضان وسهيل عيّاش وآخر من آل البرغوثي، سقط وكسرت ساقه اليسرى كسراً مضاعفاً أقعده في البيت أكثر من ثلاثة أشهر كتب خلالها بعض الصور التمثيلية، "قدّمت في الإذاعة السورية" فيما بعد، والكثير من القصص القصيرة، ورسم العديد من اللوحات، أهمها ما كان يرسمه على الجبيرة التي تحمل ساقه المكسورة والتي لو قدّر لها أن تعيش لكانت، حسب رأيي، من أروع ما رسمه فتى في مثل سنّه تلك، وأنشأ بمخيّلاتنا الصغيرة قواعد صور من خلال قصصه وحكاياته المتسلسلة أرست فيما بعد، في تكويني على الأقل، ركائز انتماء والتزام ما زالت تعيش في تفكيري وممارستي وكتاباتي حتى الآن.

(ذكر والدي رحمه الله في مذكّراته:

ـ بتاريخ 12/2/1950 أرسلت تحريراً إلى وزير خارجية إيطاليا بشأن ميول غسّان، وأنا شخصياً لا أشك بأن المستقبل باسم وزاهر أمام غسّان، خصوصاً في الرسم والخط والأدب العربي سواءً في نطقه أو كتابته أو ارتجاله).

في العام 1950 انتقل غسّان إلى مدرسة الثانوية الأهلية، مديرها المربي سليم اليازجي استعداداً لتقديم فحوص الشهادة الإعدادية (البروفيه).

عودّنا غسّان أن تكون هداياه لنا بالمناسبات "مولد أحدنا أو الأعياد الدينية والوطنية" رسائل أو لوحات يرسمها، اقتطف ملخّصاً من رسالة كتبها لأخته "سهى" بمناسبة عيد ميلادها الرابع في العام 1950 قال فيها: (أشرقت في حياتنا العقيمة أملاً بعث فينا حب الاستمرار، نحتفل بعيدك الرابع والوطن خلفنا نقطة بيضاء وسط بركة من الدماء، أشهد أنني جزعت على فلسطين جزعاً تصورت أن الحياة لن تستمر بعده، أسأل الله أن يجعل عيدك الخامس فوق أرض الوطن، وتحت ظلال العروبة).

في هذه الفترة أيضاً توطدت العلاقة الحميمة بينه وبين فايزة وغازي على وجه التحديد فقد كان يرى فيهما المثل الأعلى للتضحية والإيثار، وقد كانا كذلك في الحقيقة.!

في 22 أيّار 1952 انتقلنا إلى بيت آخر في منطقة الشويكة بستان الحجر ملك السيد علي كلثوم.

وبتاريخ 29/9/1953 تقدّم والدي بطلب رسمي لينسب غسّان إلى مدرسة تعليم الملاحة الجوّية، لكن هذا الطلب أهمل فيما بعد.

باشر غسّان في العام 1953بعد حصوله على الشهادة الإعدادية، العمل في مدارس الوكالة كمعلم لمادّة الرسم في معهد فلسطين، الأليانس إلى جانب مواصلة دراسته للشهادة الثانوية.. يومذاك جرى التعارف بينه وبين الأستاذ محمود فلاّحة الذي عرّفه على الدكتور جورج حبش، وأعتقد أن ذلك اليوم كان بداية انتمائه إلى "حركة القوميين العرب".

ومع عمله كمعلّم في مدارس الوكالة، عمل أحياناً كمعلم أيضاً في مدرسة دوحة الوطن الخاصّة، وعمل لفترة قصيرة كرسّام في مكتب مجلّة "الإنشاء لصاحبها نجيب الحفّار".

في كانون الأول 1954 نال غسّان بنجاح الشهادة الثانوية الفرع الأدبي وسجّل انتسابه إلى الجامعة السورية كليّة الآداب.

كتب والدي في مذكّراته:

( تأكدت اليوم أن غسّان منتسب إلى حركة القوميين العرب ويعمل في جريدة الرأي الناطقة باسمهم ويقضي معظم أوقاته في مكاتبها).

اعتصم مع رفاق له في مكاتب جريدة "الأيام" السورية من صباح الاثنين 25/4/1955 وحتى مساء الأحد 1/5/1955 مع إضراب عن الطعام، لتحقيق مطالب تتعلق بالمعلمين، كما أنه عمل في جريدة الأيام منذ بداية حزيران 1955حتى أواسط آب 1955 من الساعة 9 إلى 12 ليلاً.

سافر إلى الكويت في العام 1955 للعمل كمعلم في مدارس المعارف.

يقول والدي باختصار: (كانت رسائله لنا رائعة).

في 31/5/1959 اكتشفنا أثناء عطلة غسّان الصيفية أنه مريض بالسكّري بسبب الإرهاق والعمل المتواصل وليست الوراثة، إضافة لإصابته بمرض الروماتيزم.

وقد كان يعمل في الوقت نفسه في صحيفة الحرّية ويكتب في صحف ومجلاّت عديدة أهمّها مجّلة الثقافة السورية إضافة لعمله الثابت في جريدة الرأي.

وفي تلك الفترة أيضاً سافر مع الدكتور حبش إلى بيروت وكان ما يزال يعمل في الكويت، لكنه وفي 29/9/1960 قدّم استقالته من العمل في الكويت، وسافر مرة أخرى إلى بيروت في 28/10/1960 بهوّية عمانية باسم (هشام فايز) يرتدي الكوفية والعقال ليستقر فيها نهائياً.

كتب والدي في مذكّراته: (كنت أتمنى أن يكون غسّان وأخوته المشتتون في أنحاء العالم إلى جانبي نعيش معاً في بيت واحد ساهموا جميعاً في إرساء أساسه، لكنني رغم ذلك أقرأ لغسّان كل يوم وأعرف المقالات التي يكتبها بأسماء مستعارة. أخاف عليه، وأفخر به، أحسّ أنه سيصير إلى شأن عظيم، أحسّ به امتداداً لنا، فقد خلقت فيه المعاناة بشتى صورها وأشكالها والتي عاشها يوماً بيوم الصورة الحقيقية للفلسطيني، وفقك الله يا غسّان، يا قطعة غالية من كبدي).

وضعت الموساد "الإسرائيلية" تحت مقعد سياّرته عبوة ناسفة قدّرت زنتها بـ 9 كيلو غرام من الـ ت ن ت شديد الانفجار.

في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت 8 تمّوز 1972 انفجرت العبوة، واستشهد غسّان كنفاني مع الصبّية لميس ابنة أخته الغالية فايزة.

يقول الدكتور أنيس صايغ الذي تعرض لمحاولة اغتيال بعد عشرة أيام من استشهاد غسان في رسالة له إلى روح غسان: (كم توهمت بعد استشهادك بأن وحشية العدو التي نالت منك ولم تنل مني تماماً فبقيت أتحرك وأتنفس وأرمش وإن خفّ السمع والبصر إلى ما يقارب الزوال ولكني بعد هذه السنين من اقتراف هاتين الجريمتين أغبطك وأغبط مصيرك ولا أغبط مصيري).

أخيراً.. يا أخي وصديقي ومثلي الأعلى والأغلى.

هذه الحقب التي كانت غائبة عن علم من كتبوا عنك وأرّخوا لك ودرسوا مآثرك.

وها أنا ذا أسمعك تردد من جديد:

ـ بعد الموت تتبدّل الأشياء، يسافر دم القربى عبر المسافات، يمهّد سبل الخلاص للقادمين.

فليرحمك الله..